近日,新能源动力研究所周宝文副教授在Nature Communications上发表了题为“Surface-Hydrogenated CrMnOx Coupled with GaN Nanowires for Light-Driven Bioethanol Dehydration to Ethylene”的研究论文,展示了一种新颖的表面氢化的光催化纳米架构,利用阳光驱动生物乙醇脱水生成碳中性乙烯。新能源动力研究所/华中师范大学博士生王舟舟、北京大学叶昊天、新能源动力研究所博士生李亦昕为论文共同第一作者,周宝文副教授、北京大学王新强教授、华中师范大学余颖教授、新加坡国立大学欧鹏飞助理教授为共同通讯作者。

国际航空业对可持续航空燃料(SAF)的需求逐渐加强。醇制烯烃是生产SAF的关键步骤之一。目前,乙烯主要通过石油等化石燃料的热裂解法生产,能耗大、操作条件苛刻、碳排放严重。作为化石燃料的理想替代品,生物乙醇可通过微生物发酵利用可再生的生物质大量生产,其全球年产量超过100亿升。通过乙醇制乙烯,乙烯合成SAF,符合国际上允许的11种生产SAF的路线要求。原则上,乙醇可通过简单的脱水转化为乙烯(CH3CH2OH → CH2CH2 + H2O),但通常需要强酸或强碱并在苛刻条件下加速反应,该过程并不经济环保。相比之下,利用太阳能在温和条件下实现乙醇脱水制乙烯,展示了一条合成碳中性乙烯进而生产SAF的理想途径。

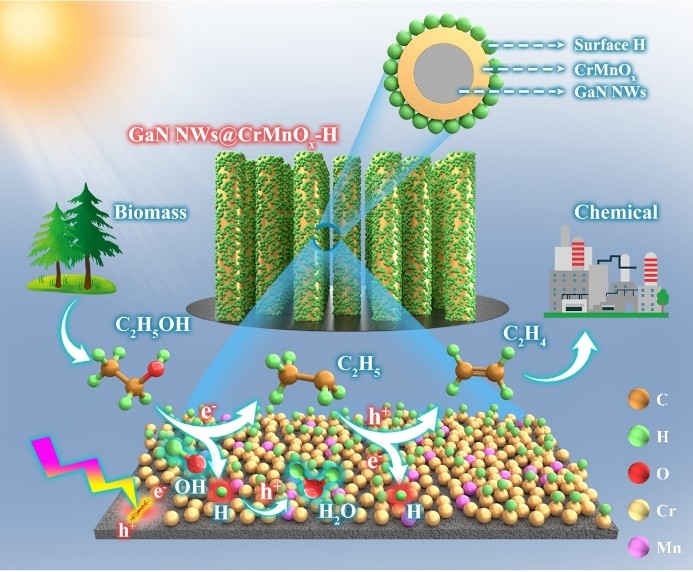

表面氢化的GaN@CMO-H光驱动生物质乙醇产生乙烯的示意图

论文探索了一种表面氢化的二元铬锰氧化物与氮化镓纳米线(GaN@CMO-H)耦合,光催化乙醇脱水生成乙烯。在汇聚光照射下,无需其他外部能量,即可实现1.78 mol/gcat/h的C2H4产率和94769的高周转数(Turnover number)。研究提出了一种表面质子迁移和补充机制,揭示了乙醇在GaN@CMO-H上脱水的新路径。原位光谱表征、氘同位素标记和对照实验以及理论计算表明,在光照下,与O-H键裂解相比,GaN@CMO-H产生的光生电子更有利于CH3CH2-OH的C-O键断裂,形成CH3CH2•和OH-。随后,在光生空穴的存在下,CMO-H表面富含的H和OH-形成H2O(CMO-H + OH- + h+ = CMO* + H2O,*代表脱氢位点)。CH3CH2•在光生空穴的作用下进一步去质子化形成C2H4(CH3CH2• + h+ = CH2CH2 + H+ )。最终,CH3CH2•释放的质子在光生电子的作用下,完成化学循环(CMO* + H+ + e-= CMO-H)。从能量的角度来看,GaN@CMO-H的表面氢化特性可以通过降低反应能垒和转换决速步骤,促进C2H5OH到C2H4的转化,从而提高乙烯生成活性。研究为利用生物乙醇和太阳光等化石燃料以外的资源生产碳中性乙烯,进而合成可持续航空燃料提供了一种可行的策略。

周宝文课题组致力于面向碳中和的能源器件-系统-解决方案,开展人工光合作用、绿氢和可再生合成燃料、化学储能与下一代电池技术、以及废弃物资源化利用的研究,近年来以通讯/第一作者在Nature Catalysis, PNAS, Nature Communications, Angew. Chem. Int. Edit.等期刊发表论文50多篇,授权发明专利7件。该研究得到了国家重点研发计划氢能技术重点专项、国家自然科学优秀青年基金(海外)、上海市基础研究特区计划、上海交通大学-国土自然资源部第二海洋研究所“深蓝计划”项目等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56277-z