近日,新能源动力研究所黄震院士团队林赫教授课题组在氨分解制氢研究中取得重要进展,在ACS Catalysis上发表关于电驱动钌基催化剂催化氨分解制氢的研究论文“Electrically driven gaseous ammonia decomposition for hydrogen production over SiC-mediated catalyst without external heating”,博士研究生汪晓超为第一作者,林赫教授和张毅然副教授为通讯作者;在Applied Catalysis B: Environment and Energy上发表关于电驱动钴基催化剂催化氨分解制氢的研究论文“Electrically driven gaseous ammonia decomposition on Co-based SiC composite catalysts for low-temperature H2 production”,博士研究生汪晓超为第一作者,林赫教授和赵旭腾博士后为通讯作者。

电驱动钌(Ru)基催化剂催化氨分解制氢

零碳氢基能源(NH3、H2)在汽车、船舶、可再生电力储存及工业应用中展现出巨大的应用前景。然而,绿氢的存储运输困难且成本高,氨具有较高的含氢量(17.8%)以及易于液化的优势,是一种理想的储氢载体,利用氨分解制氢技术实现站内(on-site)制氢,可解决氢气运输和储存难题。在交通运输领域,氨发动机是实现燃料脱碳的重要技术路线,通过氨分解制氢实现氨氢融合燃烧,可解决单一氨燃料的点火和燃烧问题,是氨发动机的关键技术。综上所述,氨分解制氢技术是零碳氢基能源利用的关键环节。

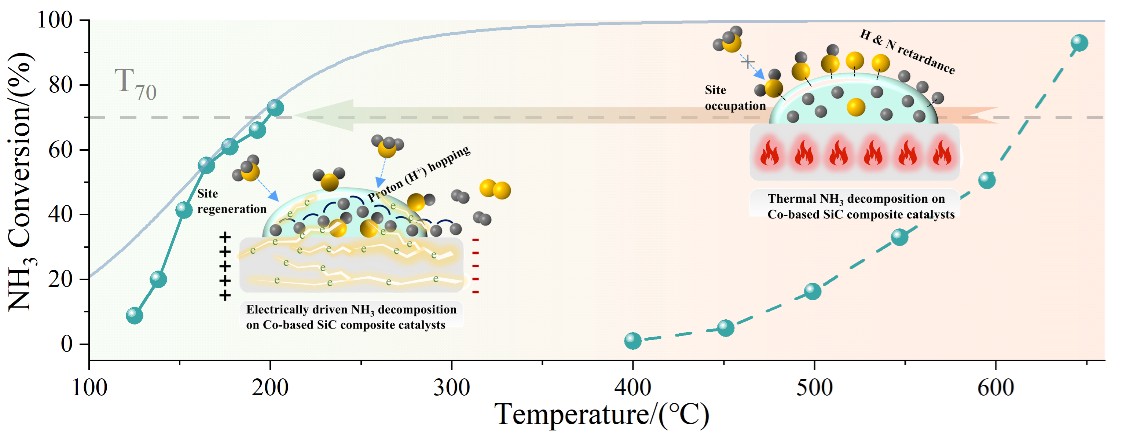

氨分解反应(2NH3(g)àN2(g)+3H2(g))在300℃、1bar条件下,理论平衡转化率可超过95%。但由于反应存在较大的动力学阻力,传统的热催化氨分解过程通常需要400℃以上的高温才能实现80%以上的氨分解转化率。因此,当前迫切需要开发温和条件下高效、低能耗的氨分解制氢新技术。

电驱动钌(Ru)基催化剂催化氨分解制氢性能

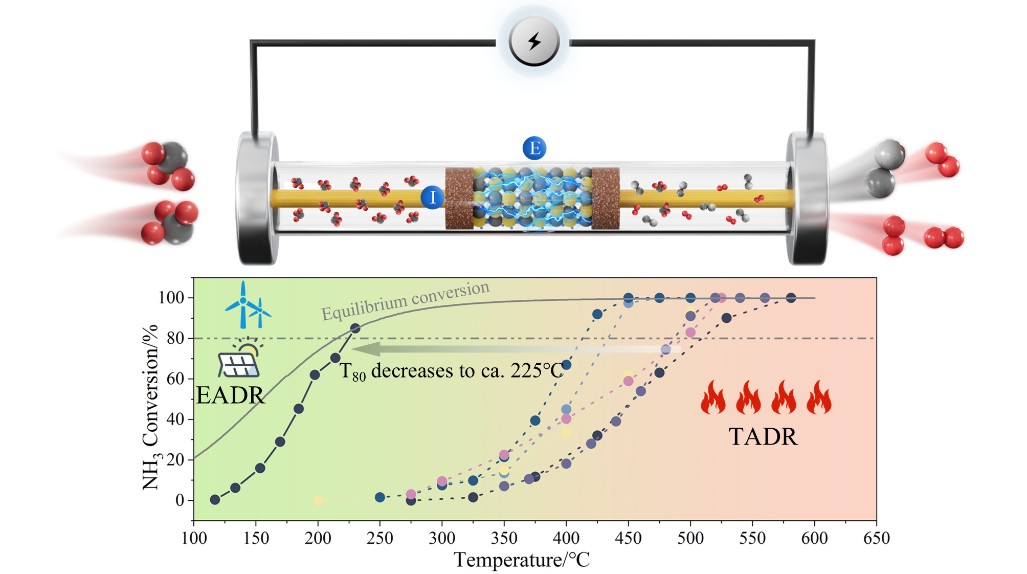

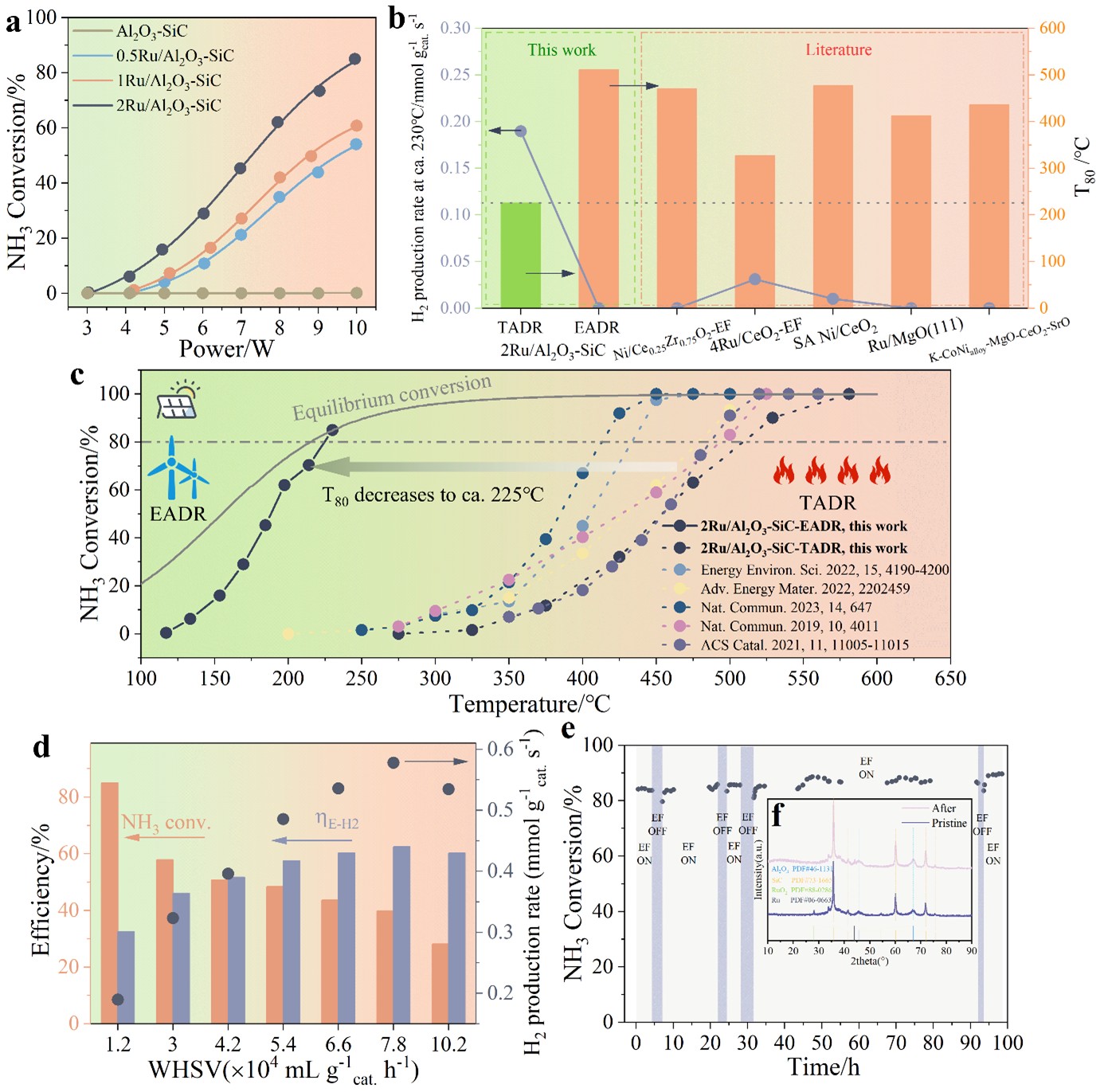

研究团队提出了电场辅助催化技术,利用第三代半导体SiC的宽禁带和高导热性,设计合成了具有高电场传输能力的SiC复合催化剂,实现了纯电力驱动、无外热源下的高效氨分解制氢。利用Ru基SiC复合催化剂在230℃实现了约85%的氨分解转化效率,产氢率最高达0.578 mmol gcat.-1 s-1,能耗仅为传统热催化的四分之一。利用系列表征,阐明了电驱动氨分解的促进机制,即电场下的载流子增强活化提高了金属-氮(metal-N)的反键轨道电子密度,促进了氮的解吸;质子(H+)在电场中的跃迁削弱了低温下的氢毒害。

电驱动钴(Co)基催化剂催化氨分解制氢

研究团队通过催化剂的设计优化,利用非贵金属Co基SiC复合催化剂上在200℃实现了约73%的氨分解转化效率。通过系列表征,阐明了SiC在电场中的作用机制,即高导电SiC在电场中为催化剂提供了质子(H+)和电子传输通路,增强了催化剂表面的质子跃迁和电子给予能力,提升了反应物分子(NHx)之间的碰撞频率,提供了更多的反应位点。

该电气化策略打破了传统氨分解过程的动力学限制,仅通过直流电场输入,无需外部热源加热,具有能耗低、响应快、结构紧凑等优势,满足了用氨用氢设备低成本,便携、快速的制氢需求,便于直接消纳可再生能源电力,具有显著的应用前景。

该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.4c06371

https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125075