近日,新能源动力研究所黄震院士团队周宝文副教授课题组在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上发表了题为“Efficient Hole Extraction and *OH Alleviation by Pd Nanoparticles on GaN Nanowires in Seawater for Solar-Driven H2 and H2O2 Generation”的研究论文,报道了太阳光直接分解天然海水制备绿氢联产过氧化氢。新能源动力研究所博士后Muhammad Salman Nasir、加拿大麦吉尔大学赵瀛、北京大学叶昊天为论文共同第一作者,周宝文副教授,北京大学王新强教授、王平助理教授为共同通讯作者。

大规模低成本制备绿氢是氢能产业取得商业化成功的关键,利用可再生能源分解水制氢有望实现大规模生产绿氢。然而,我国可再生能源丰富的沙戈荒地区严重缺乏水资源,不利于这一技术的部署。作为一种重要的精细化学品,过氧化氢广泛地用于电子信息、生物医药、环境修复、有机合成等领域,而传统的过氧化氢生产工艺复杂。由于太阳能和海水资源分布在空间上高度匹配,太阳光直接分解丰富的海水制备绿氢联产过氧化氢(阳光 + 2H2O → H2↑ + H2O2)可避免太阳能制氢占用宝贵的淡水资源,还可提高这一技术路线的经济效益,更加具有商业化前景,因此开发高效稳定的光解海水催化架构是这一领域的核心。

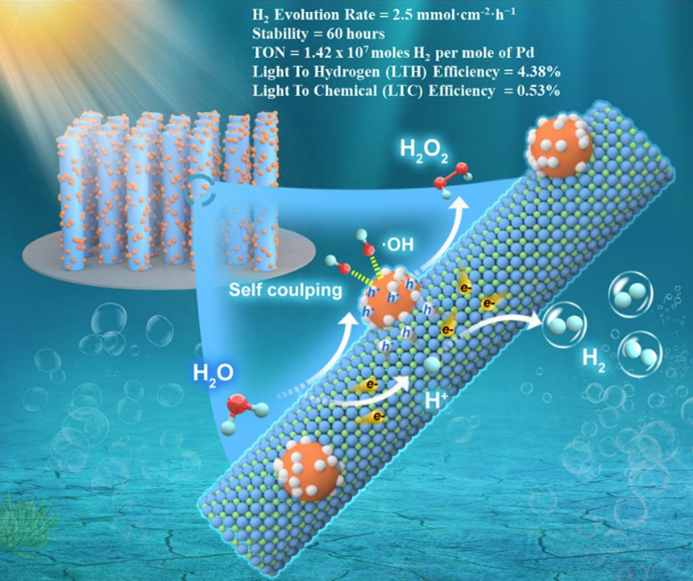

钯纳米颗粒修饰一维氮化镓纳米线阵列太阳光分解海水制氢联产过氧化氢示意图

研究通过钯金属纳米颗粒修饰一维氮化镓纳米线阵列,成功构建了利用太阳光分解海水制备绿氢联产过氧化氢的多功能催化架构。该架构能够直接光催化分解天然海水,氢气的生产速率高达2.5 mmol·cm−2·h−1(每平方米一个小时可生产约560升氢气),能量效率达到4.38%。光照2小时后,反应液(20毫升)检测到300 µmol/L的过氧化氢。机理研究表明:钯纳米颗粒在光催化过程中,起着抽提氮化镓纳米线光生空穴和缓释*OH的作用。同时,海水中的氯离子通过改善电荷动力学并降低*OH自偶联步骤的能垒促进了H2O→ H2 + H2O2的转化。太阳光直接分解天然海水制备绿氢联产过氧化氢,为太阳能大规模存储联产高值化学品提供了新的思路和方案。

周宝文课题组致力于面向碳中和的能源器件-系统-解决方案,开展人工光合作用、绿氢和可再生合成燃料、化学储能与下一代电池技术的研究,近年来以通讯/第一作者身份在Nature Catalysis, PNAS, Nature Communications等期刊发表论文50余篇,授权发明专利7项。该研究得到了国家重点研发计划氢能技术重点专项、国家自然科学优秀青年基金(海外)、上海市基础研究特区计划、上海交通大学-国土自然资源部第二海洋研究所“深蓝计划”项目等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202420796